Dopo un po’ di mesi di silenzio, mi trovo finalmente a scrivere qualcosa. Di solito quando scrivo qualcosa comincio da una idea generale, da una frase e lascio che le parole sorgano spontaneamente seguendo il loro flusso naturale. Queste a volte scorrono lentamente come un fiume e a volte fluttuano leggere come nuvole. Tra una nuvola e l’altra c’è sempre l’azzurro del cielo, lo spazio. Lo spazio è molto importante, in tutte le nostre azioni, parole e pensieri. Questo spazio, la leggerezza e la giocosità (senza un obbiettivo rigido da raggiungere) sono quello che per me è l’ispirazione.

Quando viaggio non sempre ho voglia di mettermi lì a scrivere e , quando mi sento ispirato, spesso non ho la penna e il quaderno a portata di mano.

Del resto credo che anche Sinbad il marinaio non si mettesse a scrivere durante le sue avventure o che almeno lo facesse nei momenti più tranquilli, quando riapprodava a terra.

Da qualche giorno siamo riapprodati, vicino alle coste meridionali di Suvarnadvipa, sull’isola di Giava, nella città della “completa vittoria” Jaya Karta meglio conosciuta come Jakarta.

Mi piace divertirmi cercando nel significato dei nomi, delle immagini e degli oggetti, dei buoni auspici. Per me questo è un po’ un gioco ed è importante che rimanga un gioco e che non diventi una cosa troppo seria. Infatti la serietà, almeno come la intendono molti in Occidente, ha una qualità rigida, poco flessibile e fredda, un “tocco pesante” spesso accompagnato dalla necessità di intellettualizzare ogni cosa e ogni esperienza. Ma ogni cosa che studiamo e impariamo, se la consideriamo troppo seriamente , diventa un’ostacolo.

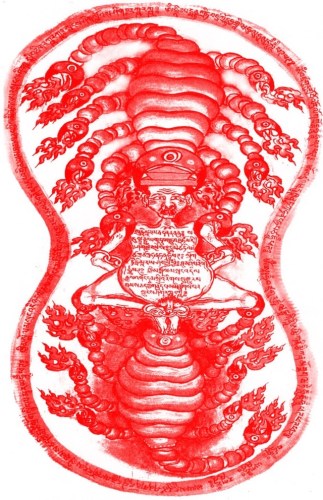

Jaya Karta “completa vittoria”, come dicevo, ha un significato molto importante per me, specialmente alla fine o all’inizio di un viaggio (almeno è quello simbolico che ho voluto dargli io): Jaya Karta è la completa vittoria su tutti i nostri ostacoli, su tutti i nostri nemici, quelli esterni e quelli interni.

Ma a parte il significato del nome e la sua posizione geografica vicino a Suvarnadvipa (l’odierna isola di Sumatra) a darle un fascino particolare, Jakarta oggi è la capitale di un paese, l’Indonesia, di più di duecento milioni di persone1 che si estende su più di 17.000 isole (di cui solo circa settemila sono abitate), un gigantesco agglomerato di grattacieli e palazzoni attraverso cui scorrono stradone piene di macchine.

Fatta eccezione degli edifici coloniali costruiti dagli olandesi nella zona centrale di Menteng e quella nord sul mare vicino al vecchio porto, come altre città dell’Asia, Jakarta si è sviluppata quasi dal nulla, senza nessun piano urbanistico. A poca distanza dai mall e dagli uffici di cemento, ferro e vetro, tra strade e corsi d’acqua pieni di rifiuti, sorgono ancora case fatiscenti dal tetto di bandone e le casette basse di cemento dal tetto spiovente color mattone dei kampung più nuovi.

La città con la sua promessa di sviluppo, oltre ai capitali stranieri, continua ad attrarre masse di gente un po’ da tutto il paese, è sovrappopolata, mancano le infrastrutture e anche su brevi distanze si devono fare lunghi giri e inversioni. La macchina è il simbolo della ricchezza e della classe sociale più alta. A Jakarta non si cammina: i ricchi vanno in macchina anche per poche centinaia di metri e ognuno ne possiede una.

Tra le macchine sfrecciano serpeggiando la seconda e terza “casta”: l’esercito dei motociclisti con le marmitte modificate, mentre quelli che camminano sui marciapiedi sono la casta degli “intoccabili”. Sui marciapiedi infatti non cammina quasi mai nessuno, la gente ci parcheggia la moto, ci dorme per terra o ci si ferma a mangiare e a bere nei warung, i baracchini che a Jakarta sono, appunto, sui marciapiedi. Insomma se per l’automobilista è già difficile muoversi in città, per via del traffico continuo (in certe ore per percorrere circa due chilometri ci vuole più di mezz’ora), per il pedone è una missione molto difficile, se non impossibile.

I parchi e gli spazi all’aperto sono pochi e le persone si incontrano nei mall dove comprano, mangiano e vanno al cinema e spesso passano da un mall all’altro.

Kota Kasablanka, Kuningan City, Mega Kuningan, Setiabudi One, Grand Indonesia sono solo pochi di quelli che esistono in città e ci si trova più o meno tutto.

Jakarta è piena di mall, i mall sono un po’ ovunque, sono belli e moderni, pieni di locali, café e ristoranti di tutti i tipi. Delle oasi piacevoli dove passare il pomeriggio a riparo dal caldo tropicale e dal rumore delle moto ma soprattutto dal traffico.

A parte tutto, Jakarta rimane una grande metropoli, sempre viva di giorno e di notte e capitale di quello che per me rimane uno dei paesi più interessanti dell’Asia, con tutte le sue follie e contraddizioni.

Di “vittorie complete” a Jakarta ce ne sono state tante, molte sono state dell’oscurità sulla luce ma in fondo basta mangiarsi un nasi goreng e bersi un cocco fresco all’ombra per dimenticarsi di tutto. Ada makan ada minum, tidak ada masalah! (C’è da mangiare, c’è da bere, non c’è problema!). Forse anche per gli integralisti islamici che stanno cercando di prendere piede nel paese e tra la gente (e che hanno già costruito tantissime scuole religiose), non sarà un’impresa facile, almeno finché ci saranno riso, pollo fritto e noci di cocco.

Per ora mi accontenterei solo in un’altra vittoria completa: quella sul traffico!

Jaya Karta! Jaya Karta! Jaya, Jaya Karta!

1 L’Indonesia è la quarta nazione più popolata del mondo, dopo la Cina, l’India e gli Stati Uniti. E’ il paese con la più grande popolazione di mussulmani del mondo. Infatti solo gli indonesiani ne costituiscono circa il 13%.